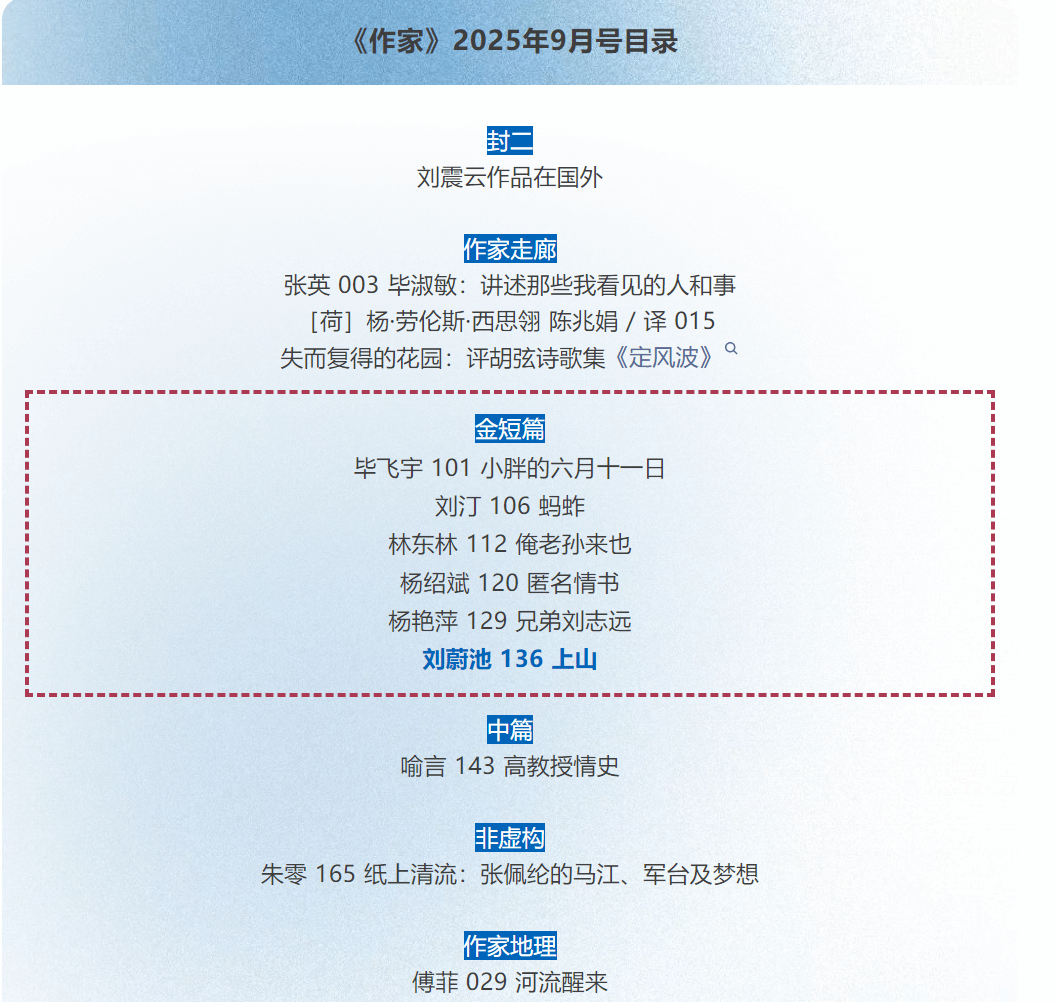

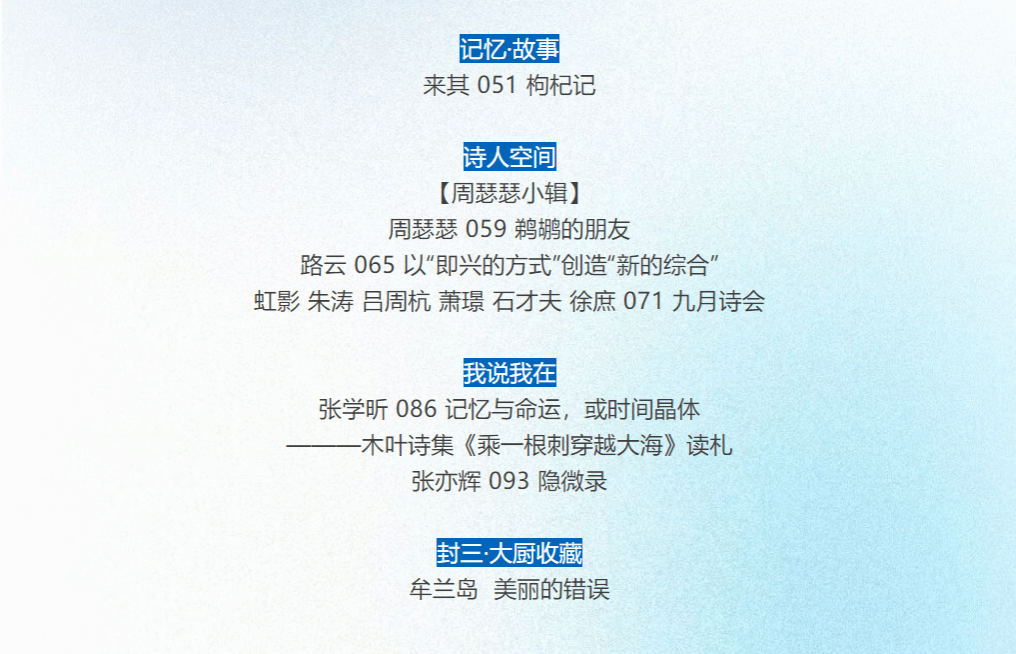

22级本科生刘蔚池在《作家》发表小说

2025-11-11

近日,中国当代文学著名杂志《作家》2025年9月号“金短篇”栏目发表小说《上山》,作者是女同av

2022级汉语言文学专业本科生刘蔚池。现节选部分刊登,以飨读者。

女同av 刘蔚池

《上山》原文节选

2

我妈跟我爸离婚之后,一时有点想不开,患上了抑郁症。那感觉照她所讲,就好比每天都在爬山,雪和汗混在一起,浑身又冷又热。我跟她说,妈,你有啥想不开的,天涯何处无芳草,情债到此结清了,你们两冤家谁也不欠谁了,多好。我妈说,你爸欠我的还多着呢。我这身体,一大半都是在你家累垮的。我说,这倒是对,我爸年轻时候到处跑破鞋,你腰上别把菜刀,去现场当面对质,一点不带的。我妈说,也就那时候在乎,后来就不稀得管了,爱情被你爸的裤裆一刀抹了脖子。不提了,心脏又开始突突,眼瞅这室内海拔又升高了,喘不上气儿。儿啊,你说妈这病啥时候是个头儿。我说,你再找个老头儿吧,真爱包治百病。我妈说,都五十岁的人了,早就对爱情失去信心了。你爸这岁数还能孔雀开屏,实属天赋异禀。

长春那年的雪很大,隔三岔五地下,清雪车白天黑夜不喘气,马路上到处都是恼人的泥泞。我妈约了个中医大夫,主治疑难心病,针对中年离婚妇女的药方做了升级,据说下药准,见效快,疗程短。问诊那天,她全副武装,身穿长款羽绒服,头戴黑灰鸭舌帽,下面架一副墨镜,医用口罩垫在鼻托里,有点像女明星会见秘密男友。我说,妈,这是省城,不是县里,没人认识你,给自己捂真严实。我妈说,天太冷,脸不能见风,容易面神经麻痹。诊所人满为患,很多中年妇女在里面来回踱步,眉毛或红或青,略微有点掉色。眼袋有点空,像是被揉皱的纸,旁边是一道道疲惫的泪沟。室内很热,一浪浪暖气扑面而来,裹挟着浓重的中药味,每个人都在这药汤里煎煮着自己的伤心往事。我妈说,大夫,最近老难受了,吃吃不好,睡睡不好,浑身无力,连大便都挂壁。好像每天都在爬山,一眼望不到顶。大夫说,症状多久了。我妈说,之前好像也有,最近十分严重。大夫头都不抬,问,刚离?我妈有点惊讶,轻轻点点头。大夫说,这病比较难熬。他将处方撕下,食指在纸面点三下,从桌上推给我妈,说,就这些,先试试。我妈问,大夫,这药吃多久见效。大夫说,得自个儿给自个儿当药,病啥时候好,要等你爬到山顶才知道。

吃了药以后,我妈的病情有所改善,但爬山的感觉依旧折磨着她,使她在家里平静的沙发上气喘吁吁。尤其在晚上,在半睡半醒之间,她能明显感到身体的一部分正悄悄溜走,沿着高速,一步步走到县城老家的山脚之下。她爬上县城的北山,山顶有一座用来超度众生的木塔,里面放满了横死之人的骨灰;又爬上县城的西山,那里有一片土地,本是用来埋葬她和我爸的,但如今她下定决心死后不再同他合葬。之后,她拖着力竭的身体,跨过冰封的松花江,沿着东山的阶梯向上攀登。那里埋葬着我的姥爷,一个在上世纪六十年代远近闻名的猎手,在他那把黄铜猎枪之下,常年聚集着众多冤死的魂灵。她看到当年的父亲,每当硝烟散尽之后,跨过尚有余温的尸体,脱掉一身军绿大衣,在松花江里清洗血迹。血从肌肤里散开,向下游漫延,在阳光的照射下,如同一条条鲜红的鲤鱼在水中挣扎,像是有话要说。清洗完毕,她跟着父亲回家,看见她年轻的母亲李如花,正挺着肚子在炕上呻吟。父亲赤裸上身,解开牛皮腰带,扔在地上,双手抓紧母亲的腰,将她拖到炕沿。李如花轻声说,今天不行,快到日子了。父亲抄起手边的黄铜猎枪,将枪托狠狠砸下,李如花没有躲,炕布的牡丹花纹上留下了一记深坑。李如花说,轻点,吓着孩子了。父亲突然看到李如花流出了一摊血水,和刚刚江里的水一样鲜红,他愤怒地抽身,把儿女叫到跟前,说,找人给你妈接生。然后点燃一棵牡丹牌香烟,迈开八字脚,向门外走去。我妈站在门口,喘着粗气,抡圆了胳膊,却只带起一阵风,把父亲刚吐出的烟雾又扇进嗓子里,使她不停地咳嗽。妹妹,是妹妹,孩子们趴在母亲身下,对着一个浑身是血的婴儿发出幸福的呼喊。我妈此时才知道,她正在离婚后一个抑郁的梦里,见证了自己的出生。

我姥爷后来呢,咋没得那么早,我问我妈。我妈说,你姥爷后来有次大冬天,冰上铺了一层雪,开枪时没站稳,屁股着地,给自己摔了个半身不遂。从那以后,他就在炕上躺到了咽气。你姥一边打工,一边照顾你姥爷,不到一年,瞅着就像是老了十岁。你姥爷心气儿高,不甘心这么瘫了,就冲你姥撒气。刚沏好的茶水,一把泼到你姥身上,骂她趁他动不了,勾搭外边的男人。我结婚那年,你爸上门提亲,那时他是全县最年轻的科长,拿了瓶贵州茅台,给你姥爷喝得满面红光,一口一个小王。你以后就是我干儿子,小王。逢年过节就跟爹来喝酒,小王。小王,我姑娘要表现不好,我收拾她。后来,你姥给我拽到里屋,问我,小王爱你吗。我说,当然爱,一瓶茅台,一般人可拿不出来。你姥说,汤里一共四块排骨,他吃了三块,剩下一块被我叨过来,放你碗里了。我那时候铁了心跟你爸,觉得他有能力、有魅力,各方面条件都好,以后还能去长春发展。我就说,一块排骨而已,不用上纲上线,少吃几块都无所谓。现在想想,你姥真是有先见之明。茅台说明不了爱情,但是排骨可以。

太阳正在山脊线处休息,马上就要露头。我妈不知道什么时候醒来,趴在我姥的水晶棺上,用手抚摸上面的玻璃,像是在哄婴儿睡觉。我往里看了看,我姥跟昨天没什么变化,但身体正在微微扭动,好像有点难受。我说,妈,你是不是跟我姥说啥了。我妈眼睛通红,说,你姥当年说得对,我就不该跟你爸,年轻时候太犟。她昨晚知道这事儿,怕我想不开,在这陪我待了一晚上。曾经你姥也想离婚,但是看到你姥爷瘫在床上,生活不能自理,总是下不去那狠手。你姥爷再操蛋,她也得忍着,一把屎一把尿伺候着,还落不到个好话。你姥安慰我说,我比她有出息,我帮她完成了一个没敢完成的人生目标。五十岁,一切还没落听,人生不止一圈,还有很多次和牌的机会。我妈拍了拍水晶棺,说,妈,你还有什么愿望,我帮你完成完成。制冷机突然启动,发出一声低沉的轰鸣。

我舅带着几个姨夫从山上下来,手里拎着铁锹,浑身冒着热气,好像刚被冷空气攻击过。我姥的坟坑已经挖好,紧挨着姥爷。县里有讲究,夫妻合葬,可以护佑子孙家庭和睦,幸福美满。若分开埋,那么后代多妻离子散,家破人亡。显然,出于这一重考量,我姥必须埋在我姥爷身边,没人问过她的意见。人一旦死去,便丧失一切自主权,仅剩的一包圆坟,也要成为子孙建构意义的根据。我舅递给我一垫子,让我跪着,面对吊唁的人们磕头还礼。太阳已经翻过山脉,整座县城在慵懒的阳光中缓缓醒来,人们陆续出动,通过一记叩头的声响,来刻录逝者在人间最后的分量。为了让我姥的身体保持新鲜,姨妈们用胶带粘紧窗帘,以防太阳晒到。蓝色的帘上画着一片大海,沙滩两侧栽满椰子树,阳光映衬之下,我姥的水晶棺如同一只在海上轻轻摆荡的摇篮。她这一辈子没离开过县城,最远的一次出行是登上长白山,看见了天池。天池是她见过的最大一片海。

来吊唁的人很多,进门以后,大多跟我舅或我姨点头致意,掏出厚度不一的钞票,然后看看跪着的我,撩起羽绒服,低头便磕。地上很脏,外面的雪水捎进屋,在地板上铺就一层泥。有的人磕头,用垫子垫着,脑袋悬在半空就急忙缩回。还有一些人,不用垫子,额头和地板上的泥巴大大方方接触,久久停留,然后带着一身泥泞,缓缓直起上身,深深望着我姥,似乎要在她身上找出一些生命的迹象。他们起身后,也愿意留下来,帮着叠两张烧纸,或和我舅他们一起哭泣。咱妈怎么没的?心脏病加白肺,呼吸和供血都跟不上趟。八十八走的,也算是善终。 据二妹说,咱妈走之前,特想吃那蚕蛹,下楼刚买回来,咱妈吃了一口,那气儿就卸了,跟吹口哨似的,好像那裁判宣布比赛结束。好事儿啊,老妹儿,咱妈去化蝶了,走的时候没吃苦。多好的老太太,年轻时候遭老罪了,这回安心走吧,没啥留恋的。当年我爹走,还是咱妈一块帮着送上山,圆了坟。咱爹要没有咱妈,根本活不到那岁数。老太太心地善良,下辈子一定是个享福的命。往来的人群或带着哭腔,或强装深沉,簇拥着我姥的身体,在不尽相同的回忆里,为她唱起了一首漫长的摇篮曲。

窗外响起一阵鞭炮声,红色的爆竹蹦到窗户上,如同一颗疲软的子弹。我姥爷临走前,时常看见自己送走的动物,围在炕沿一周,眉心或体侧一颗窟窿,穿堂风从中呼啸而过。它们盯着他,眼睛里没有愤怒也没有悲伤,就像雪后的大山,寂寞且空旷。这种眼神使他痛苦不堪,令他麻木已久的双腿产生疼痛。李如花端着一盆热水走进卧室,说,都让一让,活着的时候没看够,死了还来。她拧一拧毛巾,开始为我姥爷擦拭身体。毛巾不干不湿,水分恰到好处,微微散着热气,在她手里变成了一块柔软的海绵,轻轻拂过我姥爷顽固的皱纹、肥大的肚皮以及萎缩的小腿,让恐惧、愤怒和疲惫随着温暖的蒸汽凝结在窗户上面。动物们凑近李如花,像是虔诚的信徒凑近圣母,或是流浪的孤儿凑近温暖的床铺,于是她将毛巾反复投洗,也为动物们一一擦拭,她看到那些窟窿里流出了汩汩血液,将整盆水染红,水沸腾起来,咕咚咕咚,如同一群刚刚学会说话的孩童。第二天,李如花从菜市场买回一筐蚕蛹,前脚踏进家门,就发现我姥爷躺在炕上,两腿叉开,眼睛圆睁,黄铜猎枪斜在右手掌心,在洁白的墙面上,绽放着一朵鲜艳的牡丹花。

那年我姥刚好五十,和我妈现在一边大。她既不悲伤,也不兴奋,生活不再忙碌,子女都各奔前程,一切如同松花江的流水匆匆淌过。她几乎从未想起过我姥爷。我姥爷倒是来找过她几次,背着黄铜猎枪,穿着军绿大衣,眉心处多了一颗大窟窿。他躺在炕上,双腿叉开,将枪放在掌心,说,那些个小崽子闲着没事,给我也弄下去了。我姥说,下去就下去呗,还来这发洋贱,嫌我伺候你不到位啊。我姥爷说,没事儿给两个子儿花,孩子们都走了,连你也不来看我。为啥要看你?我姥说,给自己找罪受。你不来找我,我都快把你忘了。那给两包牡丹抽抽也行,下面的烟太潮,抽起来糊嗓子。抽你妈的牡丹。你再来骚扰我,我就让你的狗脑袋再开一次花。我李如花这辈子,没了你照样活, 而且活得更加出彩。不到最后一刻,你别想让我上山。

临近傍晚,吊唁的人渐渐少了,地板上的泥水已经干涸,固定成了厚厚一层尘土。桌子上叠起一摞钞票,好像我姥连人带棺为期一天的出展费。我给孝带松了松,扶着水晶棺站起,血液重新贯通,如同长出一副新的四肢。我妈来到我舅身前,说,哥,妈有一个愿望。我舅说,什么愿望。妈昨晚跟我说,伺候咱爸大半辈子,不想再伺候他了。我舅说,坑都挖好了,你现在说,几个意思。我妈说,坑可以再挖,但妈住进去,可就再也搬不了了。我舅从兜里掏出半盒牡丹,手指对着盒底敲了好几下,露出半截皱皱巴巴的烟。你他妈盼点我们好吧。我妈说,妈这辈子就这一个心愿,能不能实现,一句话的事儿。我舅拿出打火机,点了好几次,才将烟点着。姨妈们坐在沙发上,眼睛不再像昨晚闪闪发亮,而是和我舅一样乌云密布。操,你离了婚,来祸祸我们了是吧。妈跟爸婚是一起结的,死也得一起埋。不愧是精神病,想一出是一出。我舅一把将桌子掀翻,火红的钞票如同聒噪的鸟群,在半空中争吵一番,缓缓落在满是尘土的地板上。我妈流着泪,转身向窗户走去,扯开窗帘,耀眼的夕阳直直跳进屋子。她坚定说,妈,这事儿我一定给你办。夕阳劈开窗帘上的大海,照在我姥身上,跳跃得格外用力,仿佛给她安装了一颗崭新的心脏。